不是俞敏洪“南极来信”登味足,而是时代情绪变了

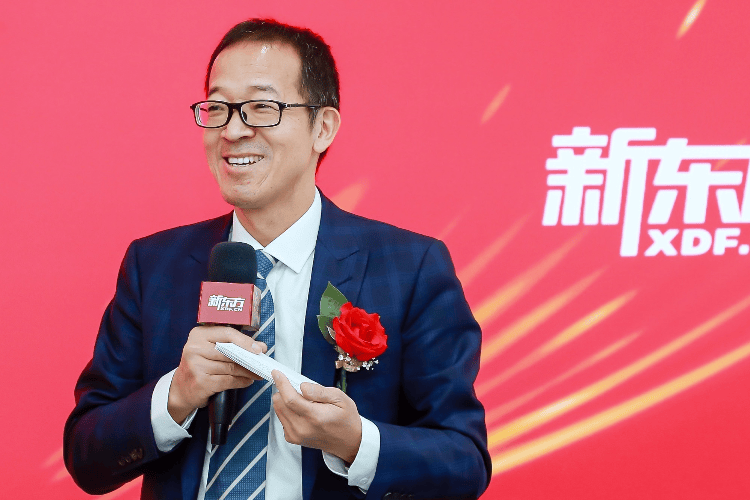

新东方近日迎来成立32周年纪念日,创始人俞敏洪在南极发布了一封全员信,以“冰雪中的坚守”为主题,回顾创业历程并展望未来。信中,他提出新东方要成为“希望的播种者”,东方甄选应成为“商家良知的代表”,新东方文旅则要“让更多的人把世界装在心里”。然而,这封充满理想主义色彩的信件并未收获预期的共鸣,反而在员工群体及外界引发热议,被调侃为“南极人”的自我感动。事情发酵几天后,俞敏洪正面回应:允许员工吐槽是新东方的传统,有问题会及时纠正。

这一回应符合俞敏洪的一贯形象。“南极来信”被喷得一塌糊涂,能佐证“允许员工吐槽是新东方的传统”的说法。有的公司,同样大红字体的类似来信,员工可能还得群里接龙回复“收到”,甚至撰写500字读后感。俞敏洪在信中提及17次“我”和5次“南极”,宏大愿景和炙热情怀一如既往。愿景和情怀就是他们的“来时路”,无论是在当初贴招生传单的大街上,还是在今日的南极游轮上,俞敏洪对员工都时刻有话要说,有准备好的长篇大论来激励士气。只是时代变了,他们那一代的“CXO”们,乃至现在的“合伙人”们,可能依旧喜欢宏大叙事或者画大饼,但新一代的打工人不爱吃这一套了。

实际上,这几年无论是主打传统教培的新东方,还是直播带货的东方甄选,或者是想搞研学赛道的新东方文旅,其实都不容易,从业者更是不容易。对于新东方的员工来说,老板在享受极地风光,员工们很可能在为自己的业绩和家庭房贷等方面的压力而焦虑。在这样的背景下,老板在南极空谈“播种希望”,反差明显。俞敏洪自认可激动人心的理想宣导,其实是他们这一代的路径依赖,引发员工和外界的吐槽在所难免。

因而,此次事件的核心问题并非企业转型艰难时,老板能不能去南极,而是企业家如何与时俱进,与员工有效沟通。在转型压力巨大的前提下,员工更希望听到的是公司如何应对挑战、如何保障他们的职业发展,而非空洞的理想主义宣言。员工当下的工作压力、薪酬待遇、业务挑战等现实问题,“南极来信”鲜有提及。这种沟通上的错位,本质上反映了企业管理层与员工之间因认知鸿沟造成的共情缺失。在外界看来,“南极来信”高高在上,大红字体更像是一种“理想主义”的自我安慰,而非对现实问题的直面回应。

企业家如果想准确捕捉员工的情绪,改善和员工的内部沟通,不能光依赖于愿景,需要有对员工现实困境的理解和回应。企业家嘴里高频出现的“我”需要回归到“我们”,更聚焦于“我们”的现实问题,关注员工的真切诉求。比如坦诚面对业务困境,与员工共同寻找解决方案,而非用“诗与远方”掩盖现实压力。又或者可以通过匿名邮箱、员工座谈会等形式建立更有效的内部沟通机制,了解基层的真实想法,避免管理层与员工之间的信息断层。如果光有“南极”“珠峰”这些象征性场景,可能只会加剧员工的疏离感,而无法达到凝聚人心的目的。□ 路桂林

评论